聚乙烯發泡被覆工藝 (二)

Coating works with Foamed Polyethylene

陳幸郎博士

新端實業有限公司 協理

中山大學化學研究所

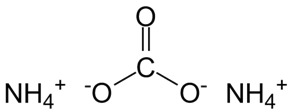

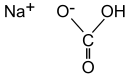

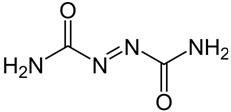

一般業界,把發泡劑分成物理發泡和化學發泡兩類,前者是在聚合物加工條件下,靠自己物理型態的變化,形成氣泡,如空氣、二氧化碳、氮氣、瓦斯等;後者是以化學反應方式釋放氣體,使在聚合物熔融態基體中發泡,常用的如白發泡劑,以碳酸氫鈉(sodium hydrogen carbonate, NaHCO3)及碳酸銨(Ammonium carbonate, (NH4)2CO3)為主原料,另一種是黃色AC發泡劑又稱ADCA,以偶氮二甲醯胺(azodicarbonamide, C2H4O2N4)為主原料,因為其分子內含有O、C或N,所以分子結構容易經高溫分解或重新組合,產生含氧或氮氣體,分子結構式如圖一。

|

|

|

| a.碳酸氫鈉 | b.碳酸銨 | c.偶氮二甲醯胺 |

| 圖一、白色發泡劑(a,b)及黃色發泡劑(c)主成份之分子結構圖 | ||

值得一提的是,黃色發泡劑對人體危害的爭議,今年二月有媒體報導美國知名潛艇堡連鎖店SUBWAY停用其麵粉發泡劑「偶氮二甲醯胺」,國內因此引發食品禁用該成分的輿論。這種化學物質根據國家環境毒物研究中心報導,勞工一般在秤重及分裝偶氮二甲醯胺粉末時,吸入此化學物質會引起氣喘,雖然勞工也曾指出有皮膚過敏現象,但目前尚無經皮膚暴露之毒性與在人體內代謝動力學的資料。過去國內、外也都有使用偶氮二甲醯胺作為麵包的發泡劑,但不清楚使用後,是否會有偶氮二甲醯胺殘留於食物中,因此已被某些國家禁用,例如英國、澳洲。目前美國食品藥物管理局(Food and Drug Administration, FDA)認為偶氮二甲醯胺可用在麵粉作為防腐與漂白成分,其安全容許量是45 ppm,被批准使用作為「麵粉改良劑」;而國內,目前偶氮二甲醯胺也是合法的食品添加劑,根據「食品添加物使用範圍及限量暨規格標準」,可使用在麵粉上,作為品質改良、釀造及食品製造劑,限用劑量也是45 ppm。而新端公司礙於上述的疑慮,早已改用白色發泡劑,以符合環保及避免對人體的危害。

物理法常將低沸點烴類或鹵代烴類溶入聚合物,加熱時當聚合物軟化,溶入的液體就會揮發膨漲發泡,例如聚苯乙烯發泡塑膠,在苯乙烯聚合時,先把戊烷溶入單體,製得「可發泡聚苯乙烯珠粒」,也可使用一般聚苯乙烯塑粒,在押出機適當位置加入鹵代烴,使與熔體混合均勻,當熔體流出模頭時,即膨脹發泡。還有一種中空微球法,將空心玻璃微珠與塑膠聚合物相混,在微珠不破碎的成型條件下,可製成閉孔型發泡塑膠。

發泡劑顧名思義,是用來發泡,應具備的條件,概要說明如下:

1. 發氣量要大,發泡速度要快,分解溫度範圍要穩定。對非結晶性聚合物,發泡劑的分解溫度比結晶性聚合物會高出約10℃;而對結晶性聚合物而言,發泡劑分解溫度又會比有添加交聯劑的聚合物,高約10℃。要注意的是,在熱可塑性聚合物中,溫度過高時,熔體粘度會降低,氣泡薄膜強度會變弱,當氣體氣壓升高時,氣泡膜會破裂而逸出氣體。

2. 可用加工條件控制與調節發泡速率。

3. 發泡劑產生的氣體及殘留產物要無毒、無色、無味、無腐蝕性。

4. 與聚合物混練時,分散性佳,分散性不好,容易產生大小及分布不均的氣泡。

5. 分解放熱量不宜過大,放熱量高會使熔體溫度升高,影響發泡的控制。

6. 一般發泡劑為粉末狀,粒徑應要求微細且一致,大小分布必須集中,可使產生氣體量多、氣泡小且緻密,氣泡體積也會保持在一定的微小範圍。

7. 產生的氣體對聚合物的穿透率要小。

而較常使用的發泡方法包括:

1. 使用化學發泡劑:直接將化學發泡劑加入聚合物中,使受熱分解產生氣體,分解溫度約在110 ~ 280℃,如本公司的聚乙烯被覆鋼管即採用此法。

2. 機器打泡機:將氣體灌入膠質聚合物中,再加熱使混合物固化,形成膠化多孔物質,如發泡的乳膠。

3. 球體加入聚合物中:球體材質是玻璃或碳,成型過程沒有物理或化學發泡,所以具容易控制、氣泡均勻、生產效率高、失敗率低的優點,方法具發展潛力。

4. 將含發泡劑的顆粒塑料直接加熱,使其膨脹,常用於機車安全帽內層產品。

從上述諸多方法看來,只要能產生氣泡,且能控制使停留在聚合物內,都可以是一種可用的發泡技術。